織田一磨(上) ――疎開前――自画石版に夢を追う

高名な美術家には、一言でその画業や人となりを言い表す人口に膾炙したレッテルがあるものだ。今回紹介する、一時福野に疎開した織田一磨にも、そうした言葉がある。「創作版画」と「自画石版」である。

織田一磨は1882年(明治15)に東京市芝公園(現東京都港区)に生まれた。織田家は江戸幕府高家の出であったが、維新の価値転換による厳しい時代と向き合っていた。新時代を迎えてどのようにして身を立てることができるのか――士族出の人たちにつきつけられた切迫した問題であった。そうした中、五子四男の末っ子、一磨は幕末明治に最新の印刷技術として伝わった石版印刷で成功していた次兄のもとで修業を積み始める。1898年(明治31)、16歳の時である。と同時に独学で水彩画を描き、美術展に応募し入選を繰り返している。

当時の石版印刷工は専ら商業印刷に従事しており、名所絵図や引き札、複製絵葉書やポスター、ブロマイド的な美人画を手がけていた。そこには創造的な要素はほとんどなく、求められたのは機械のような正確さであった。織田自身の言葉を借りれば、「…版画といふ自覚なしに、複製石版と混同して作った職業的石版・・・」であった。石版との係わりは日々の糧の側に比重がかかっており、その後、広告図案を手がける時期を迎えると、おのずと石版から離れたりすることになる。一方、石版の中に美的表現の可能性を感じ取ってもいた。発注元の意向に従わざるを得ない商業印刷とは違い、自己目的のために自身の手で石版に描く。自画石版である。当時、誰も考えつかなかった発想である。ほぼ同時期に、日本の近代版画の扉を開く運動が起こる。創作版画運動である。

時は明治末から大正期、大正デモクラシーの真っただ中である。時代の思潮と熱気の中で、日本の近代美術も大きな節目を迎えつつあった。日本における浪漫主義の到来であり、芸術至上主義の扉の前に美術家も立っていた。西欧流の自我の目覚めとは一体何か、とか、芸術家はいかに生きるべきか、といった哲学的人生論議に真摯に向き合った時代である。そうした中で、版画も美術の一つであるとの考えが芽生える。森田恒友(1881-1933)や山本鼎(1882-1946)、石井柏亭(1882-1958)が1907年(明治40)に創刊した『方寸』がその時代の版画の動向を象徴している。文芸論や美術論、展覧会評を中心とした文芸美術誌であったが、画家が制作した版画を同時に挿し入れた。その版画作品こそが、山本鼎が提唱した「自画・自刻」を具現したものであった。

この時代の版画の動向は、西欧流の美術概念を咀嚼してゆくプロセスで極端に先鋭化した一つの帰結であり、多分、すべての表現分野で、程度の差こそあれ、同様の現象が起こった。何も版画の専売特許ではない。1873年(明治6)に訳語として「美術」が初めて現れ、西欧流の「美術」の概念を受け入れてゆく過程で避けて通ることができない疑問――「『美術』とは何ぞや」への解答を模索した時代である。少々脱線するかもしれないが、明治期に日本美術の紹介を西欧で積極的に行った、高岡出身の林忠正(1853-1906)が事務長官として務めた1900年パリ万国博覧会への日本人向け出品規則に以下の一文がある。「美術作品ハ純正ナル美学ノ原則ニ基キ各自カ意匠ト技能トヲ発揮スヘキモノナレハ出品物ハ作者ノ創意製出セシモノニ限ル」。個人主義の徹底であり、西欧の市民革命後に確立される芸術観の反映に他ならないが、それが日本に根付くきっかけは1907年(明治40)の文部省美術展、いわゆる文展の開催であり、そこで美術の枠組みとその中身が明確になり、広まるのである。美術が、今日的な意味を帯びるものとして明治の末にようやく形をなすのである。版画の場合は、浮世絵版画という対立項が存在したが故に、そのアンチテーゼとしての創作版画――美術作品としての版画が実に際立った光を放つことになった。

織田の自画石版《松の虫》が1908年(明治41)の『方寸』第2巻1号に掲載され、1911年(明治44)の同誌廃刊までコンスタントに自画石版を世に問うた。しかし、時勢が追いつかない。浮世絵版画と対峙しての創作版画運動でもあったはずだが、仏教版画から浮世絵版画という何百年と続いた日本の木版画の歴史と伝統は近代の版画界にも力強く根をはり、創作版画も木版を中心に動いた。

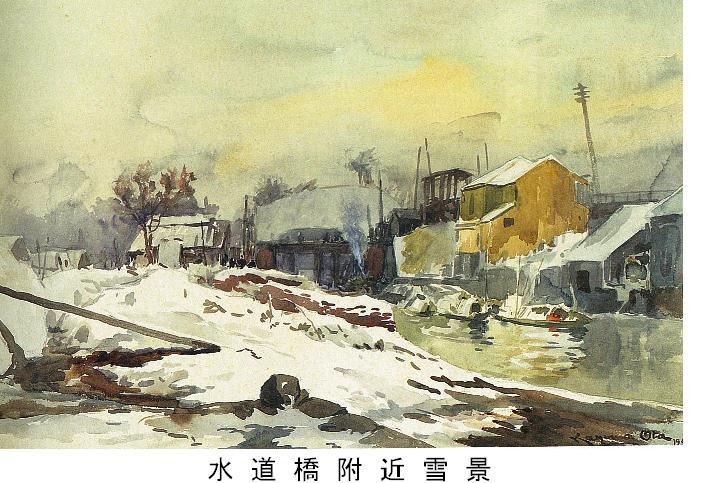

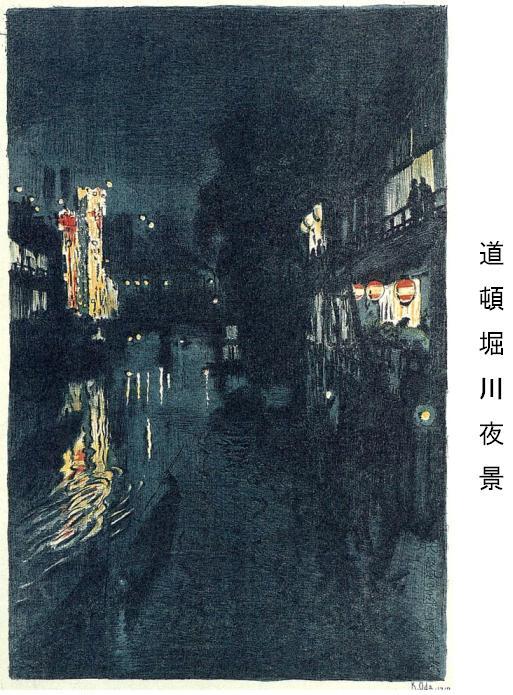

1916年(大正5)に本格的な自画石版に取り組み、織田一磨の代表作として広く知られるようになる同年に着手した連作版画『東京風景』(20点)や、翌年作の連作版画『大阪風景』(20点)を立て続けに発表するものの、いかんせん孤軍奮闘の感は否めない。織田一磨の年譜の1918年(大正7)の項を見ると、「《静物》(石版)を帝展に出すが受理されず」とある。自画石版を容易に受け入れるような時代ではなかった。石版が、美術作品の表現手段として認められるのは、ようやく戦後になってのことである。

(杉野秀樹・砺波市)

【図版データ】

《馬のいる風景》1898年(明治31)紙・水彩、鉛筆 33.4×24cm

《水道橋附近雪景》1908年(明治41)紙・水彩、鉛筆 32×48.4cm

『東京風景』より、《十二階》1916年(大正5)紙・石版 43×18.5cm

『大阪風景』より、《道頓堀川夜景》1917年(大正6)紙・石版 44×28.5