出町の子供歌舞伎

曳山との結びつき

出町に曳山ができた当初から、子供歌舞伎が演じられていたかどうかは明らかではありませんが、歌舞伎浄瑠璃が全国的に流行した寛政以降(1789〜) に、出町の曳山と歌舞伎が結び付いたものと考えられています。

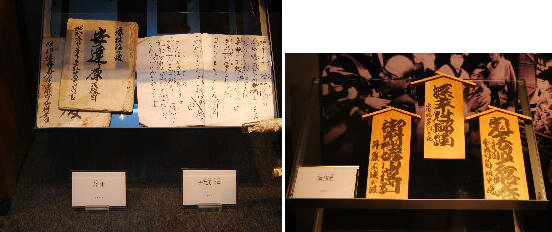

出町の曳山舞台で歌舞伎が行われたという最初の記録は、「五島家吉凶帳」の中の記録に見られ、安政3年(1856)に藩主の昇進を祝っ て3町が曳山歌舞伎を行ったと記されています。毎年、出町神明宮の春季祭礼の際に奉納される子供歌舞伎ですが、そのような特別な 祝い事などの際にも度々曳き出されては、町の人々の楽しみとなっていました。

(中町曳山台本) (演題札)

また、かつての出町子供歌舞伎は、出町のみならず近郊の人々にとっても大きなイベントの一つでした。近在の農村からは、農作業 が本格化する前のひと時の楽しみごととして大勢が押し寄せ、城端線では臨時列車が運行されるほどの賑わいでした。

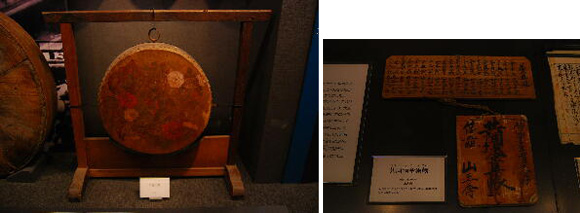

(下座太鼓=東町) (共同預金集帳)

子供歌舞伎の衣裳

出町では子供歌舞伎の衣裳を、各山方(やまかた)が所有しています。これは、代々親が子供のために作った衣裳を山方に寄贈していくため です。衣裳の裏には寄贈者の名前や寄贈年月日が記されており、祭礼で衣裳を使う際には、ものによってはその家に断りを入れて使用するなど、 各町で子供歌舞伎の衣裳や道具を大切に受け継いでいます。

(陣羽織=東町と、佐々木高綱鬘=中町)

曳山子供歌舞伎は全国的に見て出町以外に小松(石川)、長浜、米原(滋賀)、垂井、揖斐川(岐阜)の6つ の市町で受け継がれていますが、自前の衣裳やカツラを使っているのは出町だけで、他の地域に見られない出町子供歌舞伎の特徴となっています。

各山方では、昔から伝わる衣裳と新調された衣裳を外題(げだい)に応じて有効に活用していく ことで、昭和の時代に入ってからだけでも25以上の外題を演じてきました。